诗意栖居

彭松桥

中国古代住宅建筑通常渗透了神秘的风水文化观念。由于风水问题带有明显的封建迷信色彩,因而常常遮蔽了其合理的人文与科学内涵,掩盖了其独特的审美意蕴。今天,当我们从科学发展观出发,以人与生态环境的审美关系来重新审视这一现象时,则发现中国古代住宅建筑中的风水观念虽然存在若干封建迷信的因素,但在“风水”外衣下更蕴涵着中国古人追求人与自然一体和谐、生态智慧与诗性掌握高度融合的生态美诉求。

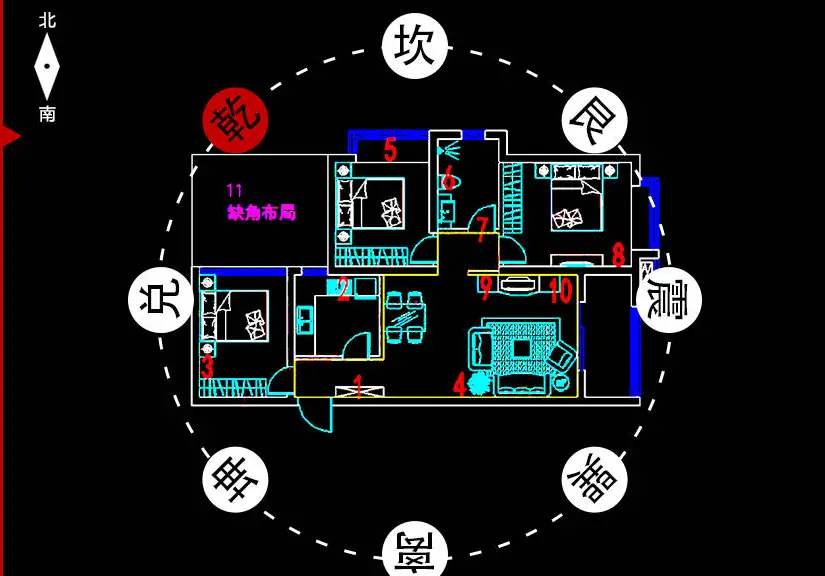

风水,又称“堪舆”“青乌”“青囊”。它在我国有着漫长的历史,据说周成王迁都洛邑、周公卜洛时就已经运用了“风水”方法[1](P225),后来经过晋代郭璞等人的理论加工,逐渐发展成为中国古人建筑住宅时选择环境与处理环境的一整套观点与方法(古人有所谓“阳宅”风水与“阴宅”风水之分。本文讨论的住宅建筑风水指的是“阳宅”风水观)。“风水”内容主要包括觅龙、察砂、观水和点穴四个方面。所谓“觅龙”,就是建住宅时要寻找适宜的山脉作为基础,强调“远观得势,近观得形”;所谓“察砂”,就是建住宅时除主山脉之外,也要考虑住宅周边的形势,要求四周的小山能够起到遮挡恶风,增加小环境气势的作用,形成左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武,四方环抱,多层展开的良好态势;所谓“观水”,就是建住宅时要寻找理想的水文环境,既要求水口开闭有度(水的入口叫“天门”,水的出口叫“地户”,若不见源流谓之“天门开”,若不见水去谓之“地户闭”,象征财源茂盛),又要讲究水形富贵有致(如“洋潮汪汪,水格之富”),同时还必须水质甘香清洌(如“其色碧,其味甘,其气香,主上贵。其色白,其味清,其气温,主中贵。其色淡,其味辛,其气烈,主下贵。若酸涩,若发馊,不足论”)。所谓“点穴”,就是最后确定住宅的具体位置,这其实已由前三个方面做出了规定,只不过在具体操作上还有许多细节讲究罢了。

中国古代住宅建筑的风水观念主要是基于农业村社民居而提出来的,注重住宅与周边环境的融洽,是长期生活和实际经验的总结和概括,最后归属到强调物质世界和谐与精神感受舒畅的高度协调。到了后来,随着城市文明的兴起,城市规模的扩大,由河流的支流到河流的干流开阔的城镇地理形势和拥挤的都市生活空间,使得都市住宅与自然山水之间的关系产生一定程度的疏离,于是,人文环境就成了城市住宅建筑中风水占断的重要内容。因而,自然山水形制逐渐被住宅本身的形貌和人文景观所代替,桥梁、府署、庙宇、街道和住宅等成为风水占断中常见的内容。例如,《阳宅撮要》中关于住宅选址的禁忌,就针对这种情况提出“逼簇深巷、茅坑拉脚,滞气所占,阳气不舒,俱无富贵之宅。屠宰场边一团腥晦之气。尼庵娼妓之旁一团邪气,亦无富贵之宅。祭坛、古墓、桥梁、牌坊,一团险杀之气……”均不宜建造住宅的看法;关于屋门的禁忌,提出了“屋门对衙门、狱门、仓门、庙门、城门者凶,街道直冲门者凶,街反出如弓背者凶”的看法。城市中的“风水”,除了继续强调住宅同周围自然环境的和谐及精神感受的舒适外,还比较留意朝阳取暖、风向流通等物理因素,尤其注重住宅周围的人文生态环境,体现了风水观念在城市住宅建筑中的发展变化。但需要特别指出的是,由于中国向来是一个农业人口占绝大多数的国家(至今仍是如此),他们居住在乡村,因而这种风水观的转变只起到局部补充作用。

关于这一层,西方一些涉猎过中国风水文化的规划学、建筑学、环境学、科技史方面的学者早就有所关注。例如,美国城市规划专家戈兰尼教授就认为,“在历史上,中国十分重视资源保护和环境美,中国的住宅、村庄和城市设计具有与自然和谐并且随大自然的演变而演变的独特风格。”[1] (P138) 不仅如此,20世纪后期在法国等西欧和北欧国家中兴起的“生物地理运动”,更是一项旨在借鉴中国风水理论行生态环境保护之实的运动。为了要使那些难以建立控制范围和难以建立因果联系,而事实上又为人们所关心的居住环境生态美问题引起政府和民众的重视,他们打着中国风水的旗号在建筑领域掀起了一场有声有色的环保运动。问题在于,它们对中国风水观念的生态解读只不过是皮毛而已,是他们依据自身建筑理论和规划理论框架而产生的一种东方想象,他们并不真正了解中国古代风水观念中蕴涵的生态哲学内涵,更无法上升到生态美的高度来认识,对此,我们当然不必苛求于他人,也不可能仰仗他们来解决中国住宅建筑的生态美问题,这就需要我们对中国古代风水观点和方法认真加以研究,找出其中的生态美精神。就此而言,我认为中国古代大多数风水占断内容实际上就是古人对住宅环境生态美的经验总结,只不过采用风水话语来表达而已。

言及于此,有必要就生态美内涵作简要阐述。我们知道,生态美问题是“20世纪70年代以来人类所面临的生态危机愈来愈深重,环境保护问题愈显重要的历史背景之下”提出来的,中国由于现代化起步较晚,直到1994年前后才有学者提出生态美问题,它“实际上是一种人与自然社会达到动态平衡、和谐一致,处于生态审美状态的存在观”。[2](P159—162)而生态美的特征则大体上可以概括:(1)它是一种生命之美,充满着蓬勃旺盛、永恒不息的生命力;(2)它是一种和谐之美,体现了生命之间相互支持、互惠共生以及与环境融为一体的特性;(3)它是一种创造之美,因为创造,地球上的生命和环境才呈现出如此美伦美奂的景象;(4)它是一种参与型的审美,人对于生态美的体验是与该生态系统密切相联的,人很难像对待其他审美客体那样,将生态环境分割开来,保持超功利的审美距离。[3](P256—262)虽然目前学术界对生态美的看法还并不成熟,但这些基本原则还是为大家所认同的。以此来观照中国古代住宅建筑中的风水观念,我们发现,它在许多方面蕴涵着中国古人追求人与自然一体和谐、诗意栖居的生态美诉求。

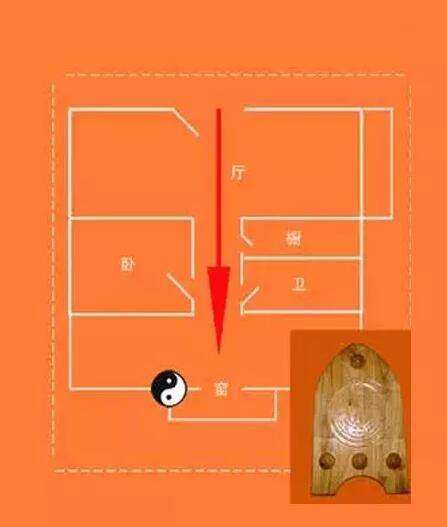

其一,气动布局。众所周知,住宅布局是建筑中首先要考虑的因素,这不仅仅因为工程上的原因,同时更与文化理念密切相关。古希腊的柱式建筑,其实就是把人体美赋予建筑理念之中,而欧洲中世纪的哥特式建筑则是将宗教信仰演绎为具体的建筑语汇。[4](P21) 按照中国古代风水观念进行布局的住宅,虽然因居住者身份地位、宗族名望等诸多因素的影响而有所不同(如皇宫、相府、爵爷、百姓等根据等级不同,有许多具体规定),但总体上却呈现出气动布局的特色——讲究气势之美,追求动态之妙。例如浙江兰溪市诸葛村,这一由诸葛亮的第二十八代世孙宁五公选中的风水宝地就典型地体现了这一特色。“吾族居址所自肇,岘峰其近祖也。穿田过峡,起帽釜山,迤逦奔腾前去,阴则数世墓桃,阳者萧、前两宅也。从左肩脱卸,历万年坞殿,蛟龙既断而复起峙者,寺山也。从此落下,则为祖宅位居。旋折而东,钟石阜蒲塘之秀,层岗叠嶂,鹤膝蜂腰,蜿蜒飞舞而来,辟为高隆上宅阳基,其分左支而直前者下宅也。开阳于前,为明堂则菰塘畈敞;环绕于境,为襟带则石岭溪清也。”(《高隆诸葛氏宗谱·高隆族居图略》)[5](P331) 从诸葛族人清代进士诸葛淇对这块风水宝地的环境形势描绘中,我们可以更深切地感受中国古代住宅风水布局“气”和“动”的神韵。从生态美学的角度看,这种住宅布局实际上营造了充满生机的局部生态环境美。起伏的峰峦,茂密的森林,参天的大树,

其二,屈曲流转。如果说中国风水观念在住宅建筑环境布局上以“气”“动”为美的话,那么在住宅的几大环境要素上则以屈曲流转为妙,反对刻板、呆滞。故其“觅龙”时总的要求是以群峰起伏,山势奔驰为好,认为这种山势为藏气之地,是得“真龙”;“观水”时,则提出“湾环曲折,水格之贵。直流直去,下贱无比”的看法(《博山篇》)。例如,被看作风水宝地的浙江武义县郭洞村对水的处理就很能说明问题。该村位于县城之南约20里,处于东西两山夹峙的一块狭长谷地上,两山之下有两股山泉汇合而成溪流,泉水终年不断,溪流自南而北直流穿村而过。可是,这一“直流直去”的水形却有悖屈曲流转的风水观念。于是,他们就采取改造补救的办法,使之变得“湾环曲折”。首先将溪水出村之口改向两山对峙,宽度只有100米的山谷处,使溪流在这里正好遇到西面突出的山包,经东折至东山脚下,再折而向北绕道出村。与此同时,他们还在水口南北向的河道上建造了一道横跨东西的石拱桥,取名“回龙桥”,用以聚居贵气,起锁住水流的风水象征作用。从生态美学角度来看,蜿蜒起伏的山峦无疑有利于野生动植物的繁衍生息,曲折回环的河流当然对水生动植物生长及防洪有益,它实际上是有利于涵养生物,改善局部生态环境的,有利于生活其中的主人生发出对生命之美的赏识与赞叹之情。

其三中国传统建筑风水理念,谐和生情。我们知道,原始人的住宅是为了抗御自然灾害,获得人身安全而建筑的,是不存在什么风水观念问题的,风水观是人类从自然界中挣脱出来获得一定程度的自由以后才逐渐兴起的,它的产生与寄托人们的生活理想密切相关。故而,风水住宅的气动布局和环境要素的屈曲流转,目的是为了满足住宅主人的物质与精神追求,是使居住其中的每个生命个体获得某种超越情怀。在这一方面,谐和生情是古代风水观念的一个重要诉求。它创设住宅环境内部的和谐韵味,追求小环境与大环境之间的互感互生,更赋予了住宅主人与居住环境之间日久生情的超越情怀。据《晋书·魏舒传》记载,“舒少孤,为外家宁氏所养。宁氏起宅,相宅者云当出贵甥。”魏舒听了以后说:“当为外氏成此宅相。”于是少年立志,发奋向上,后来果然当了大官,以行动验证了相宅者的预言。由此可见,住宅建筑的风水观念对居住者的心理暗示作用是非常强大的。从生态美学角度来看,人与住宅环境之间的这种激发互渗,和谐生情,正是“人与自然的生命关联而引发的一种生命的共感与欢歌。”[6](P119)

其四,浑融自洽。中国古代住宅建筑中的风水观念虽然十分驳杂,但只要我们把握各家各派理论的大概,则发现它们实际上是浑融自洽的,这一特点可以表述为整体观照模式中的有序性和自足性。在古人的风水观念中,阳宅建筑的环境模式是以“气”和“聚”这两个概念为核心的,“气”而能“聚”的环境都是吉利的。“气”这个风水概念的内涵通常是模糊的,有时它指物质的气,如空气、风等,有时它则可以解释为五行之气、阴阳之气、衰旺之气等等,适用于对任何对象、任何状态的描述。“聚”这个风水概念内涵也常常是不确定的,有时它指四周高中央凹的风水环境为吉利的“聚局”,有时它又指围绕一个中心组建的建筑群为风水“聚局”,更不可捉摸的是它有时又指某种神秘的精神为风水“聚局”。所以,我们常常难以用严密的逻辑来把握它的真正内涵。但这并不等于说,它不讲究秩序性。只要认真研究,我们会发现它通过一种类比的方式建构起了内在的风水秩序,其“觅龙”“察砂”“观水”“点穴”的次序和罗盘八卦的占断定位,乃至一般人难以解读的复杂罗盘盘面编码,都足以说明它是有着一套非常严谨的秩序,其中蕴涵了阴阳平衡、伦理等级、天人合一等复杂的内容。这种模糊性与秩序性的结合使中国古代住宅建筑中的风水观念显得浑融自洽,并具有较强的实践意义。例如,江西赣州城的地下排水系统就是一个成功的范例。当许多现代城市为“小雨成溪,大雨成河”的城市排水问题深表忧虑时,客家人依据风水观念建筑的赣州城900年来却一直没有发生过城市积水现象,至今仍静静地为30万赣州人服务。[7] 从生态美学的角度来看,这一浑融自洽的风水观念,正是现代逻辑思维所缺乏的把握世界的整体观照与内部秩序相结合的特殊维度上激发出来的生态智慧,它体现了生命主体与生态环境协同创化的创造之美境界。

住宅建筑作为一门实用艺术,无疑应在满足人们实用功能的基础上,进一步满足人们的审美需求。这一点无论欧洲的哥特式建筑理念,还是古巴比伦的土台建筑神韵,抑或日本的唐式建筑精神,莫不如此。然则,中国古代住宅建筑风水观念中何以会蕴涵着人与自然一体和谐、生态智慧与诗性掌握高度融合的生态美诉求呢?我以为这跟东方文化掌握世界的独特审美方式密不可分。“东方审美思维同原始思维有着密切的关联,是原始思维的自然延伸与发展。”[8](P2)而原始思维是一种混沌的、以形象为主的诗性智慧,它的核心观念是“万物有灵观”“生命一体化”和“万物同情观”。就此而言,中国古代住宅建筑中风水观念的生态美诉求可以说正是这一审美思维方式的生动展现。

首先,这种生态美诉求直接渊源于东方文化中对生命之美的神往。中国古代住宅建筑中的风水观念是建立在郭璞所谓“有生气”理论基础上的。郭璞在《葬书》中认为,“葬者,乘生气也。气乘风则散,界水则止。古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。”“人受体于父母,本骸得气,遗体受荫。”(需要说明的是,中国古代“阳宅”风水观是在“阴宅”风水观上生发出来的。“阴宅”尚且如此,“阳宅”就更不必说了。)[5](P327)这一观念对中国古代住宅建筑风水观念产生了根本性的影响,其他风水理论莫不根源于此。这使风水观念从一开始就形成了以生命之美为底蕴,以“气”为中心概念的特殊建构模式,而这种风水模式实际上同“东方审美思维是原始思维的自然延伸与发展”密切相关,“它以‘生命为美’,以体现了以充盈的生命之气为美,以显示旺盛的生命力的东西为美”[8](P10),并认为生命形式是“交感”的,是“一体化”的。恩斯特·卡西尔在《人论》中谈到原始思维的时候,曾深刻地指出,原始人的自然观既不是纯理论的,也不是纯实践的,而是“交感的”,“他深深地相信,有一种基本的不可磨灭的生命一体化( of life)沟通了多种多样形形色色的个别生命形式。”[9](P105)以此来观照中国古代住宅建筑中的风水观念,则无疑蕴涵了原始思维中关于生命“互渗共感”的神秘特征。例如“觅龙”观念,“龙”本是中国古代传说中的一种善于变化,能兴云雨利万物,生命力旺盛的神异动物。以“龙”来类比风水形胜,正是对生命之美互渗共感的一种形象表达。又如《黄帝宅经》说:“宅以形势为身体,以泉水为血脉,以土地为皮肉,以草木为毛发,以舍屋为衣服中国传统建筑风水理念,以门户为冠带。”更是直接把住宅形制与人的生命形体进行关联比附。以生命之美来规范建筑环境与形制可以说是中国古代住宅建筑风水观念的核心。正是在这一结合点上,生态智慧与诗性掌握融合为生态美诉求。

其次,这种生态美诉求是东方审美“同情观”的必然结果。中国古代住宅建筑风水观念中,常常表现出“以己度物”的情感倾向,强调住宅与主人之间的“物我同一”和“同情同构”。认为自然界的山形水势,一草一木,都与房屋居住者的情感和命运紧密相连,好的风水意味着必

然带来好的前景,坏的地理就预示着不详的兆头,甚至住宅环境中某一物的存毁也关乎房主乃至整个家族的命运和情感。例如,上文所提及被看作风水宝地的浙江武义县郭洞村石拱桥上建的石桥亭,自清代乾隆十九年建成后,毁了建,建了毁,于是也就有了许多与之相关的风水言说,“及其既坏,村中事变频兴,四民失业,比年受灾,生息不繁”“一旦顿还旧观,嗣是民物之丰美,衣冠之赫奕,当必有倍于前者。”(《重造回龙桥记》)[5](P335)因而,这座桥成了村民心中不倒的图腾,寄托了无尽的情感。正因为“东方‘同情观’以同情同构、物我交感、物我互渗的眼光看待自然事物,把自然对象的生命同自身生命加以类比,从而形成了美丑观念。” [10](P63)这正是生态审美难于自外于审美客体,必须“参与”体验的一个重要表征。故而,中国古代住宅建筑的风水观念必然以谐和有情作为重要的审美尺度,必然寓含着生态美诉求。

最后,这种生态美诉求与诗意栖居情怀密不可分。西方现代哲人海德格尔在对现代性及其危机进行批判的时候,曾引用诗人荷尔德林的一句诗歌提出:“人诗意地栖居在大地上”的生活理想,并明确指出,“栖居是以诗意为根基的。” [11](P465)他有感于技术理性的恶性膨胀,对早先人与自然的那种和谐关系充满怀念。而“诗意栖居”必须通过“筑造”才能达成,人只有通过劳作筑造居处,为自己营造一个栖居之所,才能够在这里俯视大地、仰望天空。以此观照中国古代住宅建筑的风水观念,则其中无疑包蕴了诗意栖居的情怀。所不同的是,中国古代这种诗性智慧并不是哲人们反思的结果,而是原始的、浑融的、自在的,是对宇宙模糊体察中产生的审美感悟,是远古原始思维的自然延伸和发展,“这种思维采取‘以己度物’的方式去感知外物,以类比的方式去区别和把握外物,以象征、比喻、意会的方式去表现自己的情感或思想”[8](P12),尽管住宅建筑风水观的阐释是以一种变态的神秘风水话语来表达的,但诗意情怀却是其根本内核,也正是在这一点上使它与生态之美密切相联。“环吾乡皆山也,出自太行地,北有鹿台蟠回,高出诸峰。南应历山驰奔云矗,倚空向出者,千峰碧苍翠。东曲陇鳞鳞,下临大涧。西山隆沃壮,似行而复顾,或曰伏虎山,或曰凤凰岭。”[5](P332)从这则明代石碑上记载的风水宝地山西沁水县西文兴村的居住环境来看,难道不正是充满诗情画意的栖居之所吗?!东方特有的诗意栖居情怀渗透到风水观念中必然生发出中国古代住宅建筑的生态美诉求。

综上所述,中国古代住宅建筑风水观念中无疑蕴涵着生态美诉求,它渊源于东方民族特有的审美思维,是中国古人生态智慧和诗性掌握相结合的产物。这一生态美诉求对于我们矫正现代住宅建筑中那种远离自然本性,远离生态环境,单纯追求住宅面积、居住设备及经济适用等技术理性观念无疑是有着借鉴意义的;对于规避工业污染和城市噪音也是十分有启发价值的;对于倡导社区和谐的人际关系也不失为一剂良方;尤其是对城乡总体规划和城乡社区建设时的环境设计具有特别重要的美学意义。但同时我们也应看到,中国古代住宅建筑风水观念中毕竟还存在一部分很难进行现代转换的消极因素,如认为围墙内不宜种树,因“口中有木,困字不祥”等落后的封建迷信内容,这就需要我们在吸收其生态美内核的同时,对东方文化掌握世界的独特审美方式进行合理的美学扬弃。

主要参考文献

[1]蔡达峰.历史上的风水[M].上海科技教育出版社,1994

[2]曾繁仁.试论生态美学[A].鲁枢元.精神生态与生态精神[C].南方出版社,2002

[3]佘正荣.生态智慧论[M].,1996

[4]陈志华.外国古建筑二十讲[M].生活·读书·新知三联书店,2004

[5]楼庆西.中国古建筑二十讲[M].生活·读书·新知三联书店,2004

[6]徐恒醇.生态美学[M].陕西人民教育出版社,2000

[7]遗迹·奇迹[N].羊城晚报.2004-12-3

[8]邱紫华 王文戈.东方美学简史[M].高等教育出版社,2004

[9]恩斯特·卡西尔.人论[M].上海译文出版社,1985

[10]邱紫华.东方美学史(上卷)[M].商务印书馆,2003

[11]海德格尔选集(上册)[M].上海三联书店,1996

—— 《江汉大学学报(人文科学版)》.03 44-48